リハビリテーション科

リハビリテーション科

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のリハビリテーション専門職で構成されています。それぞれが専門性を発揮して、質の高いリハビリテーションを提供するだけでなく、チームでサポートできる体制を構築しています。

理学療法士:20名

作業療法士:14名(内:老健勤務5名)

言語聴覚士:4名

リハ助手:2名

理学療法(PT)とは

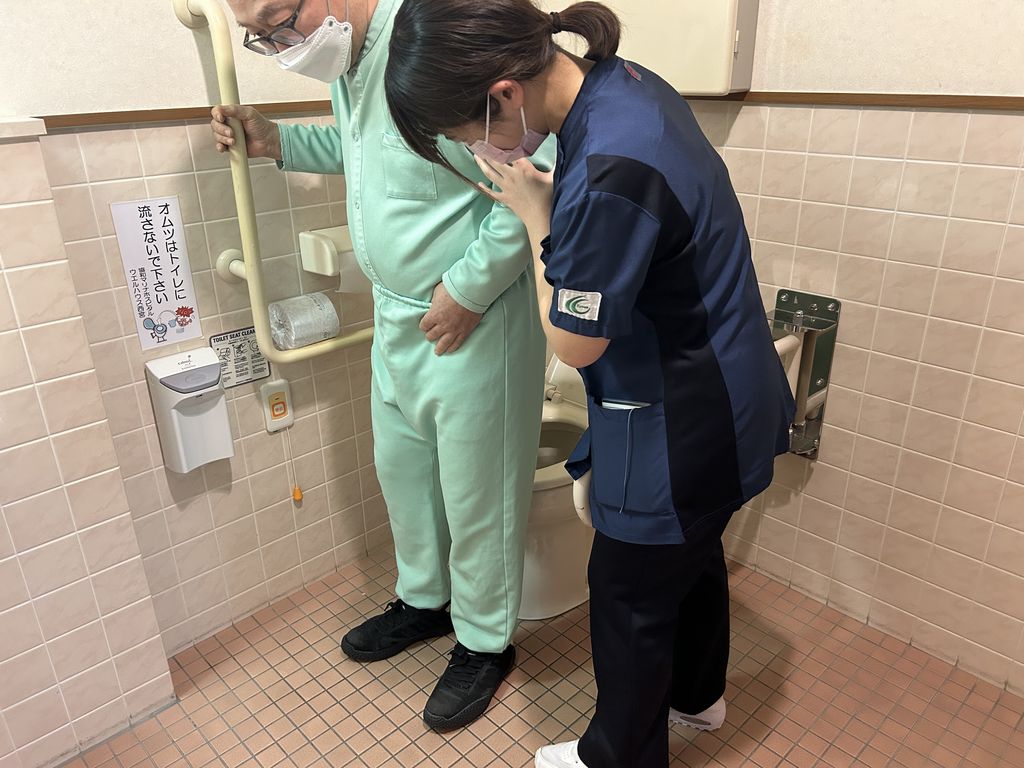

病気やけがで動きづらくなった身体に対して運動を行い、その方の生活で必要な動作方法の習得や社会参加の援助を行います。必要に応じて治療機器を利用しながら運動を行い、また福祉用具の利用や動作練習等を行うことで過ごしたい生活の目標達成を目指します。作業療法(OT)とは

作業とは、食事・トイレ・家事・余暇活動などの日常の中で行うすべての活動を意味します。練習としては、直接身体を動かす事も行いますが、福祉用具や動作方法を工夫して、再び過望むべき生活に戻れるように援助を行います。

また、体の状態に合わせて、自宅が過ごしやすくなるように家屋訪問を行い、改修案も一緒に検討させて頂きます。

「心が動けば、体が動く」をモットーに、前向きに生活が送れるように一緒に取り組んでいきましょう。

言語聴覚療法(ST)とは

言語などコミュニケーションに必要な機能や食べる能力に障害を負った方に、言葉や飲み込みの機能改善を促進させたり、残存能力を生かして日常・社会生活を営むための練習を行なっています。家族や友人と再び会話ができるよう、また、口から好きなものを食べることができるよう、支援させていただきます。

家屋訪問

在宅復帰にあたり実際にお宅に訪問し、動作の指導や、手すりや段差解消など家屋改修の検討を行ないます。- 入院時に、ご自宅の見取り図、トイレ、浴室などの写真を依頼しています。

- 見取り図、写真を元に手すりの位置、福祉用具の使用などを検討します。

- 退院前には、ご自宅に担当スタッフが同行し、在宅復帰に向けての支援を行います。

- ケアマネージャとの連携を密にしています。